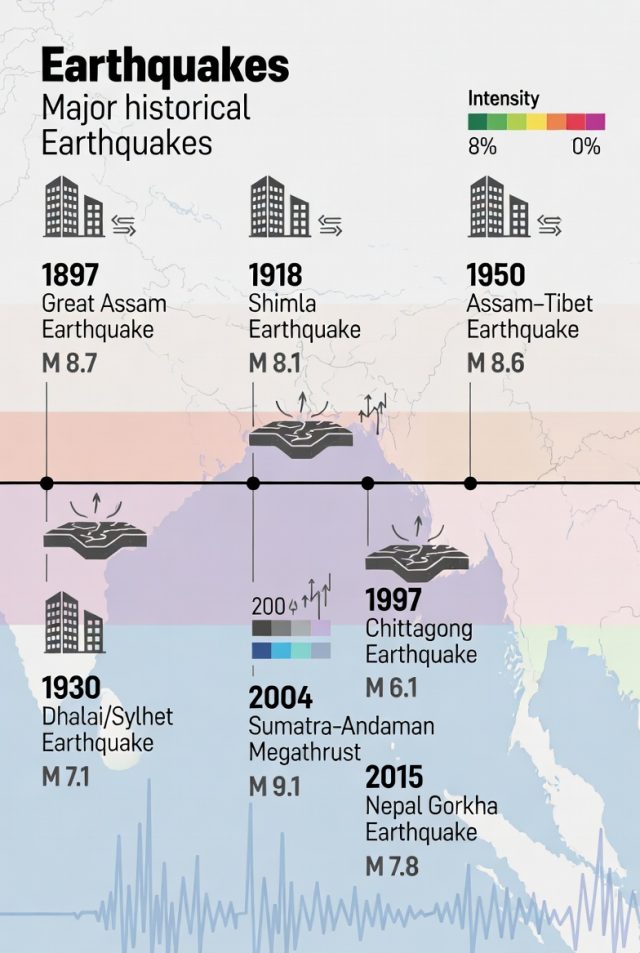

১৮৯৭ সালের গ্রেট আসাম ভূমিকম্প

মাত্রা: ৮.৭

উৎপত্তিস্থল: শিলং মালভূমি

প্রভাব: সিলেট, ঢাকাসহ তৎকালীন বাংলার বহু এলাকায় ভয়াবহ ক্ষতি হয়। বহু স্থাপনা ধসে পড়ে, রেললাইন বেঁকে যায়, নদীতীর ধসে পড়ে। হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

১৯১৮ সালের সিমলা ভূমিকম্প

মাত্রা: ৮.১

প্রভাব: উত্তর ভারতে উৎপত্তি হলেও শিলং ও সিলেট এলাকায় প্রবলভাবে অনুভূত হয়। বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘরবাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৯৩০ সালের ধলাইক (সিলেট) ভূমিকম্প

মাত্রা: ৭.১

উৎপত্তিস্থল: সিলেটের ধলাইক অঞ্চল

প্রভাব: সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক ভৌত ক্ষতি ঘটে। পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস ও ভবনধসের ঘটনা ঘটে।

১৯৫০ সালের আসাম–তিব্বত ভূমিকম্প

মাত্রা: ৮.৬

প্রভাব: অরুণাচল–আসাম সীমান্তে উৎপত্তি হলেও বাংলাদেশে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয়। সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে Liquefaction (মাটি তরল হওয়া) দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে।

১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম ভূমিকম্প

মাত্রা: ৬.১

উৎপত্তিস্থল: বঙ্গোপসাগর–চট্টগ্রাম অঞ্চল

প্রভাব: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য এলাকায় ভবন ফাটল, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং পাহাড়ি ভূমিধস দেখা যায়।

২০০৪ সালের সুমাত্রা–আন্দামান ভূমিকম্প

২০০৪ সালের সুমাত্রা–আন্দামান ভূমিকম্প

মাত্রা: ৯.১

প্রভাব: বিশ্বের এক বৃহত্তম ভূমিকম্প। বাংলাদেশে কম্পন অনুভূত হয় এবং কিছু দুর্বল ভবনে ক্ষতি হয়। দক্ষিণ এশিয়ার টেকটোনিক চাপ নতুনভাবে সক্রিয় হয়।

২০১৫ সালের নেপাল গোরখা ভূমিকম্প

মাত্রা: ৭.৮

প্রভাব: বাংলাদেশ জুড়ে মানুষ আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে। অনেক পুরনো ভবনে ফাটল দেখা যায়, ঢাকায় কয়েকটি ভবনে আংশিক ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প

সিলেট, ঢাকা–মধুপুর ফল্ট অঞ্চল, চট্টগ্রাম–রাঙ্গামাটি, তিনবিঘা অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪.৫ থেকে ৬ মাত্রার বহু ভূমিকম্প নিয়মিত নথিভুক্ত হয়েছে। এগুলো বড় ভূমিকম্পের ইঙ্গিতমূলক সতর্কতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থান করায় ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, দেশে ৭.৫ থেকে ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি মাটির নিচে সঞ্চিত রয়েছে।